| “般阳二十四景”寻踪 | |||

|

|

|||

|

|||

|

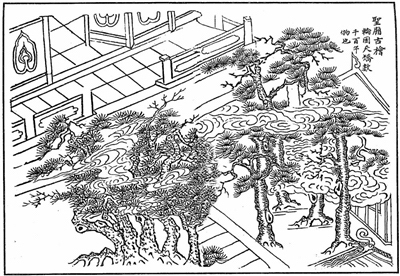

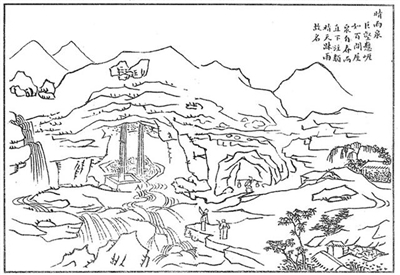

圣庙古桧 晴雨泉图 今日淄川,古称般阳。自来川岳灵淑,蔚为秀域。古人为标景盛,曾遴选邑中景胜优美者,作为“八景”,以显地灵人杰。至清康熙二十六年(1687)再修县志时,时任知县张嵋曾邀邑中文人墨客于县堂,商酌修定“八景”,最后由当时邑人善画者王敏入(号梓岩,淄川大窎桥村人),遍游邑中,赏景作画,历两月余,“感应山灵,终得二十四景”,绘制成幅,“惊为神工”,称“般阳二十四景图”,并各赋诗题咏。诸景名曰:圣庙古桧、般水、昆仑山、孝水、夹谷台、三台山、万山、苍龙峡、黉山、瀑水湾、苏相桥、焕山、长白山、青嶂泉、青云寺、晴雨泉、龙泉寺、放生矶、宝塔寺、萌山、丰水、赵断沟、豹山和仙岩洞。 综观这二十四景,无处不是山水佳构,美不胜收。如是四时美者——春之“无限春风桃李妍”的苏相桥边,夏之“荷花争放不知处”的龙泉寺,秋之“密树高岩檞满坡”的豹山,冬之“拖银溅玉蟠苍龙”的苍龙峡、青嶂泉;如是动静皆美者——寓动于静的放生矶、夹谷台,变幻奇妙的焕山山市、以静显动的宝塔寺等,都令人受用不尽,悠悠遐想;如是声色双秀者——万山神出的清歌,丰水荷中的牧歌,四望林木葱荣的孝水、晴雨泉;如是自然之美者——傲指苍穹的圣庙古桧、三峰鼎峙、秀削的三台山,峰迴溪曲庙美的青云寺等,处处都显得那么自然而然,底蕴无穷,浑然成趣,谐且奇妙。 唯惜者,由于历史的演革,大自然的造化,般阳二十四景亦随之变迁、变貌,或因疆域划分,已不在邑内者,如长白山(今属邹平县),青嶂泉、龙泉寺(已属周村区),万山、夹谷台(已属博山区),丰水(已属张店区);或因自然风化,其景其物早已荡然,如圣庙古桧、放生矶;还有的虽可指址,但其景却颓废无观了,瀑水湾最是矣。至今尚可识地见景者,亦多不如昔之胜况。 据现状计之,古《般阳二十四景》现属淄川邑内者尚有十八处,该十八处景致,如依原貌为则作一比较,今较昔日其景更美者有九处:官坝、昆仑山、三台山、黉山、青云寺、晴雨泉、宝塔寺、萌山、豹山;基本保持原貌者五处:孝水、苍龙峡、苏相桥、赵断沟、仙岩洞;今不如昔或荡然无存者四处:焕山、放生矶、瀑水湾和圣庙古桧。今胜昔者自不必说,景色是更美更旖旎迷人。如近在咫尺的三台山,今人公助义捐数十万元,对旧物旧景全部进行了修复、扩建、装饰,建设得真如古人诗赞样:“蜡履丁丁思欲飞,青峦千仞霭霏霏。苍茫大野流岚渡,历落长天远树稀。一上丹梯凌石壁,平临海色漾晴晖。大风吹我蓬瀛去,十二楼中驾鹤归。”原来的所谓“萌山倒影”,微风吹来,山下水波万顷,水中山、庙、村落、渔舟相映相衬,更是迷人心醉。 唯有憾者,已无景致或今不如昔的基础景观,彼日也着实的可观可叹,称奇称丽。如在眼前的焕山,当年山上庙宇多重,规模恢宏,楼台亭阁,雕梁画栋。庙有玉皇殿、阎王殿、东西廊坊、钟鼓二楼、白一阁、王灵官庙、蚕姑姑庙、石大夫庙等,为邑郡著名山庙。庙会时,人山人海,称盛会矣。焕山大名,还重是缘于其有“山市”奇景。蒲松龄在其《聊斋志异》中。曾专记有《山市》一则隽永小文,总有二百字,今录出供飨:“焕山山市,邑八景之一也(不确,待考)。然数年恒不一见。孙公子禹年,与同人饮楼上,忽见山头有孤塔耸起,高插青冥。相顾惊疑,念近中无此禅院。见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。未几,高垣睥睨,连亘六七里,居然城廓矣。中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。忽大风起,尘气莽莽然,城市依稀而已。继而风定天清,一切无有;惟危楼一座,直插霄汉,五架窗屏皆洞开;一行有五点明处,楼外天也。层层指数,楼愈高,则明愈少,数至八层,裁如星点;又其上,则黯然飘渺,不可计其层次矣。而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。愈时,楼渐低,可见其顶,又渐如常舍;悠忽如拳如豆,遂不可见。”真乃奇景。而今,却只见其山不见其“市”,惜哉者也。 还有“放生矶”,在今公义村与店子村之间的孝妇河西岸。旧时为保护自然、呵护生灵,放生寄心迹处,曾立有“放生矶”短碣于棚石上,其石下水冲成嵌,于其上击之隆隆出声,水中顿时清漪旋转,动人心魄。今却因孝水的变迁而荡然无景可观。还有“瀑水湾”,在小董村南的五里河上。当年“石堰穹窿,悬流下注,澎湃有声,望之如庐山三叠泉”,谓为长瀑奇观,今也只留人的心中。还有“圣庙古桧”,今区政府东院。原在旧文庙院内,时院甬路两旁有古桧十三株,大者八尺围,“龙鳞体杆,轮菌夭矫,苍郁奇古,千年物也。”且有的树盘根错节,老枝虬曲,如蛟如蟠,多态异形,巍巍雄姿。至1950年代,县政府将树伐掉做了桌椅,此景从此永逝。 当然,“二十四景”中大多景致仍秀丽多姿,景色宜人,有的经多年营造,还比昔日更俏丽了。如此众多的青山,绿水,古刹,仙迹,又经今日开发装扮,今天的古般阳更是风光妖娆,旖旎迷人,深深启迪、打动了邑人热爱自然、美化环境之心,使人不断地滋长、激发出强烈的环境意识、生态意识,从而更加珍爱生养我们的这方热土——这才是我们营造人文、自然景观的最需要、最重要、最广大的“景观效益”。(韩其芳) |

|||

| 【打印本页】【关闭窗口】 |

|||